М. А. Розов

Социум как «волна»[1]

Основы концепции социальных эстафет

В данной работе автор не стремился к получению каких-либо окончательных решений. Окончательных, разумеется, с его собственной, субъективной точки зрения. Цель работы — проблема-газация, т. е. попытка наметить и обсудить ряд принципиальных проблем, которые стоят, как нам представляется, на пути развития социальных дисциплин.

Автор при этом не очень надеется на сочувствие своих коллег, ибо в социогуманитарном сообществе не любят проблем. Один физик как-то сказал: «Я спрашиваю у своих знакомых гуманитариев, чем они занимаются. Почти каждый отвечает, что пишет монографию. Я спрашиваю, чем он занимается, а он отвечает, что пишет монографию!» У физика это вызывает недоумение, и над этим стоит подумать. Это, если хотите, одна из проблем.

Проблема интеграции

В науках об обществе до сих пор существует некоторая раздробленность, некоторая взаимная обособленность. Конечно, важные и очевидные шаги в направлении интеграции здесь есть. Так, например, лингвистика и семиотика оказали существенное влияние на все гуманитарные науки. Эмиль Бенвенист писал, «что методы языкознания дают пример и даже становятся образцом для других дисциплин, что проблемы языка занимают теперь самых разных специалистов, число которых постоянно растет, и что общее направление мысли побуждает все гуманитарные науки работать в том же духе, что и лингвистика»[2]. Здесь, однако, мы сталкиваемся с общими методологическими аналогиями, с общими подходами, которые имеют место не только в гуманитарных, но и в естественных науках, связывая друг с другом эти, вообще говоря, очень различные области знания. На эту методологическую общность уже в начале30-х>г6дов: указывал Н. С. Трубецкой. «Современная фонология,— писал он, отличается прежде всего своим последовательно структурный характером и систематическим универсализмом, эпоха же, в которой мы живем характеризуется свойственной всем научным дисциплинам тенденцией к замене атомистического подхода структуральным, а индивидуализма — универсализмом (разумеется, в философском смысле этих терминов). Эта тенденция наблюдается и в физике, и в химии, и в биологии, и в психологии, и в экономической науке, и т. д. Следовательно, современная фонология — не изолированная наука, Она. составляет часть широкого научного течения»[3]. Очевидно, что речь идет не столько об интеграции наук гуманитарных, сколько о гораздо более глобальных процессах методологического единения науки в целим.

На более конкретные факты интеграции применительно уже непосредственно к наукам об обществе указывал известный историк Фернан Бродель. С его точки зрения, в современной исторической науке происходит кардинальная революция. «Ремесло историка,— писал он,— претерпело за последние полвека столь глубокие изменения, что образ прошлого и поднимаемые этим прошлым проблемы так же решительно переменились»[4]. В чем же Бродель усматривает суть происходящий изменений? «Эта революция в исторической науке,— продолжает он,— вызвала в первую голову вторжением в открытое пространство истории многочисленных наук в человеке: географии, политической экономии, демографии, политологии, антропологии, этнологии, социальной психологии, социологии и исследований культуры...Все они бросают на историю свой отблеск, все задают прошлому новые вопросы»[5].

Бродель явно указывает, что революций в истории обусловлена процессом интеграции социо-гуманитарных дисциплин. Если это и революция, а Бродель говорит о «резком пересмотре веете общепринятых точек зрения»[6], то революция нового типа, который До сих пор почти не рассматривался в нашей философии науки. Это не похоже на открытие принципиально новых явлений, типа радиоактивности или на создание новых теорий, типа квантовой механики. Революция состоит в формировании некоторой системы тесно связанных дисциплин, в формировании дисциплинарного комплекса. Для сравнения приведем аналогичный, казалось бы, пример из другой области знания. Известный биолог Ю. Одум представляет связь биологических дисциплин в виде «слоеного пирога»(рис.1)[7]. Этот «пирог», , можно разрезать на куски двумя способами. Можно делить на горизонтальные слои, и тогда мы получим «фундаментальные» науки, типа морфологии, физиологии, экологии, генетики, теории эволюции, молекулярной биологии и биология развития. Можно делить на вертикальные дольки и они в этом случае будут обозначать, совокупность наук таксономических, типа зоологии, ботаники, орнитологии, микологии, бактериологии и т. д.

Таксономические дисциплины изучают отдельные группы организмов. Что же касается наук фундаментальных, то они не ограничены этими рамками, ибо задают определенный подход, определенную программу изучения всех организмов, но с некоторой фиксированной точки зрения. Тот факт, что дисциплины, выделенные разумом как фундаментальные, являются носителями определенного подхода к изучению реальности, проявляется в возможности многочисленных метафор типа «экологии преступности», «анатомия науки», «физиология общества». Мы без труда понимаем такого рода выражения. Однако едва ли кто-нибудь поймет, что может означать «орнитология науки» или «микология искусства».

Возникает принципиальный вопрос, а не формируется ли в настоящее время в исторической науке дисциплинарный комплекс, аналогичный «пирогу» Одума? Не в этом ли состоит содержание той революции, о которой пишет Фернан Бродель? Мы можем, например, говорить об: истории отдельных стран или периодов в развитии общества, например, об история Древнего Востока или об истории Франции 18-го века. Все выделенные таким образом объекты можно изучать с точки зрения социологии, социальной психологии, экономики, демографии, политологии, культурогии. Некоторое внешнее сходство возникающих дисциплинарных комплексов бросается в глаза.

И все же дисциплинарная структура исторической науки в таком варианте не укладывается в схему «слоеного пирога» Одума. Дисциплины типа истории Франции — это, строго говоря, дисциплины не таксономические, а региональные. Mecто классификации или типологии здесь занимают районирование и периодизация. Другое дело, если бы мы говорили о типологии общей или о типологии цивилизаций. Это очёнь сущёственно. «Группы организмов»,о которых говорит Одум, состоят не из индивидов, а из видов, и объединены не пространственно-временными параметрами, а определенными конструктивными особенностями. Иными словами, таксономические дисциплину изучают ни индивидуальные объекты, непосредственно данные эмпирически, а некоторые теоретические конструкты. А вот история Франции 19 века — это, индивидуальный, объект, который, как и любой индивидуальный объект, обладает потенциально бесконечным набором характеристик. Поэтому, говоря о Франции, мы в принципе можем обсуждать и ее физико-географические особенности, и геологию соответствующей территории, и рыбные запасы Северного моря... Означает ли это, что физическая география, геология и биология входят в число социальных дисциплин? Разумеется, нет.

Обратим внимание на следующее. Можно представить себе, что фундаментальные биологические дисциплины изучают с разных сторон один и тот же организм. Анатомия изучает его как нечто, состоящее из отдельных взаимосвязанных частей, физиология — функционирование этих частей в составе целого, генетика - воспроизводство этого целого, экология — его взаимоотношения со средой и т.д. Но ни лингвистика, ни литературоведение, ни политология, ни экономика и т. п. не изучают социум как некоторую целостность. Скорее, они изучают отдельные типы социальных явлений, напоминая в этом плане не столько фундаментальные, сколько таксономические дисциплины.

Если это принять, то наша аналогия с «пирогом» Одума становится более обоснованной и начинает работать. Представьте себе, что нам нужно изучить некоторый географический район, например Камчатку. Мы можем охарактеризовать ее с точки зрения зоологии, ботаники, орнитологии, энтомологии и т.д. Именно так с ономические дисциплины задают при этом программы комплексного, биологического описания района. Но в такой же степени, описывая социальные явления на Камчатке, можно говорить о демографии, экономике, о политической ситуации, о языках и культуре народов-аборигенов и т. д. Разве здесь не наблюдается явный изоморфизм?

Но если перечисленные Броделем дисдицлины являются аналогом дисциплин таксономических и образуют дольки нашего пирога, то где же тогда дисциплины фундаментальные? Где дисциплины, которые занимались бы изучением социальных явлений разных типов, от литературы до экономики, задавая определенный подход, определенную точку зрения? Боюсь, что их просто не существует, и это еще одна из проблем. Мы попробуем наметить возможные контуры одной из таких дисциплин.

Социальные куматоиды

Уже давно было замечено, что социальные явления напоминают волны. Об этом еще в конце XIX века писал, например, известный французский социолог Г. Тард в своей работе «Законы подражания». Рассмотрим эту аналогий более подробно, ибо она вполне этого заслуживает. Представьте себе одиночную волну, которая бежит по поверхности водоема. Это интересное явление. Волна бежит, но частицы воды вовсе не перемещаются имеете с ней. Они описывают некоторые заданные этой волной замкнутые траекторий и остаются на месте. Допустим, что мы каким-то образом перемещаемся вместе с волной. Относительно нас волна неподвижна, но через нее протекают все новые и новые частицы воды. Что же такое волна? Она есть нечто совершенно неуловимое, ибо она все время обновляет себя. Волну нельзя идентифицировать с каким-то материалом, с каким-то куском вещества. Ее нельзя поймать и подержать в руках или зачерпнуть ведром. Представьте себе, что у красного светофора выстроилось много машин. Вот загорелся зеленый сигнал, и машины начинают двигаться одна задругой. Это тоже некоторое подобие волны, которая распространяется в направлении, противоположном движению машин.

Удивительно, но этой способностью постоянного самообновления и относительного безразличия к материалу обладают и все социальные явления в очень широком диапазоне.

Возьмем в качестве первого примера Московский университет. В свое время он сменил здания и остался тем не менее Московским университетом. Каждые пять лет полностью сменяется состав студентов, каждые три года — состав аспирантов, меняются преподаватели и администраторы, но мы по-прежнему говорим о Московском университете. Разве не напоминает он волну по признаку постоянного обновления материала? Но в такой же степени напоминает волну и любая должность в рамках университета, например ректор или декан философского факультета. Эти должности в разное время занимают разные люди, сменяя друг друга. Очевидно что все сказанное можно повторить применительно к любому социальному институту, применительно к заводу, воинской части, научному учреждению.

Будем все явления подобного типа называть социальными куматоидами (от греческого kυμα- волна). Социальный куматоид —это объект, представляющий собой реализацию некоторой социальной, программы поведения на постоянно сменяющем друг друга материале и в этом плане отдаленно напоминающий одиночную волну на поверхности водоема, которая в своем движении заставляет колебаться все новые и новые частицы воды. Эта особенность воды - относительная независимость от материала, на котором она живет,— позволяет выделить как в природе, так и в обществе широкий класс волноподобных явлений, объединенных указанной особенностью. В природе, например, это смерч, лесной пожар, живой организм...

Нас в первую очередь интересуют, разумеется, куматоиды социальные, но в плане уточнения и расширения наших представлений полезно показать, что физическое пространство время — это тоже куматоид. Мы привыкли говорить, что каждый предмет занимает определенное место в пространстве. Но что такое место? Там, где был цветущий луг, можно посеять пшеницу, или посадить лес, или построить дом, иди проложить дорогу... Место остается тем же самым местом, хотя каждый час оно представлено разным,, материалом, разными предметами или событиями- Оно остается тем же самым, ибо определено своим положением относительно других мест, Говоря точнее, мы должны выбрать некоторое тело отсчета и определить координаты нашего места. Но выбранное тело отсчета — это тоже некоторый материал, который может быть заменен другим материалом. Заменить сразу все — это значит уничтожить «память», в которой записано расположение мест. Следовательно, должна существовать некоторая преемственность, мы должны иметь возможность перейти к другой системе отсчета, преобразовав соответствующим образом наши координаты. Физическая теория пространства и времени теснейшим образом связана с такого рода преобразованиями. В классической физике это — преобразования Галилея, в релятивистской — преобразования Лоренца.

Аналогичным образом можно рассмотреть и отрезок времени, который всегда представлен множеством различных событий. Одним из этих событий может быть, например, перемещение стрелки нашего секундомера, другим — удары нашего пульса или движение бегуна от старта до финиша. Итак, одно и то же место может быть представлено разным материалом в разные отрезки времени, и именно это позволяет нам выделить место как особую реальность. В такой же степени один и тот же отрезок времени представлен различными событиями в разных местах. Уже здесь проглядывает тесная связь пространства-времени и движения. Если бы все «замерло», мы не имели бы ни пространства, ни временя.

Но вернемся в сферу наук об обществе. Примерами социальных куматоидов могут служить: 1. Социальные роли, такие как бухгалтер, столяр, ректор МГУ, президент США... В каждом из этих случаев речь идет о некоторой программе деятельности, которую в разное время и в разном предметном окружении реализуют разные люди, постоянно сменяющие друг друга. 2. Образ жизни, т. е. постоянно воспроизводимый изо дня в день или из года в год и передаваемый от поколения к поколению способ время провождения в том или ином сообществе людей. 3. Социальные институты, такие как газета, научно-исследовательский институт, университет, политическая партия, семья... Здесь опять-таки все меняется, кроме некоторой совокупности взаимосвязанных программ деятельности людей.

Примером куматоида может быть и Такой сложный объект, как город. Нетрудно заметить, что он постоянно обновляет себя по материалу: сменяются поколения, строятся и перестраиваются здания, прокладываются новые транспортные магистрали, создаются или вырубаются парки... Короче говоря, непрерывно меняются как сами люди, так и их предметное окружение. Но в этом непрерывном потоке обновления можно выделить некоторые инварианты, которые и делают город городом. Город отличается от деревни характером застройки, что свидетельствует, вероятно, о наличии соответствующих традиций. Он отличается характером деятельности людей, и можно говорить 6 традиционно городских и традиционно деревенских видах деятельности. Наконец, очень часто при определении города, указывают на специфику городского образа жизни[8].

Иными словами, город, как и университет,— это некоторая очень сложная программа или, точнее, множество взаимодействующих друг с другом программ. Одни из них cсуществуют в виде словесных инструкций; другие используют специальные знаковые средства типа знаков уличного движения, третьи действуют на уровне «молчаливых» традиций. Одни из этих программ обеспечивают условия для реализаций других, создавай или организуя соответствующим образом предметную или информационную среду. Современный городской образ жизни, например, не может быть реализован при отсутствии Транспортных и телефонных сетей, централизованного водоснабжения, очистных сооружений и т. д.

Будучи сложной программой, в рамках которой действуют люди, город задает некоторое множество социальных мест, т. е. некоторое социальное пространство. Можно изучать структуру этого пространства, т. е. пытаться выявить все социальные места и связи между ними. Делая это, мы исследуем ту же самую программу, но с особой точки зрения: нас интересует, как эта программа реализуется на человеческом материале. Человек, например, может сам сварить себе обед, испечь хлеб, сходить к реке за водой, но он может пообедать в столовой, купить хлеб в магазине, воспользоваться водопроводом. В первом случае о социальном пространстве нет особого смысла, говорить: оно как бы «свернуто» в точку, ибо один человек занимает сразу все социальные места. Социальное пространство в полном смысле этого слова возникает только во втором случае, когда та же самая программа реализуется через взаимные отношения людей. Кстати, ситуацию, когда повар оказался посетителем своей собственной столовой, не следует смешивать с первым случаем, ибо социальные места здесь уже заданы и закреплены совокупностью других отношений, отношений других людей.

Говоря, что город — это программа, мы вовсе не имеем в виду, что все события, происходящие в городе, запрограммированы. Город предоставляет человеку огромный набор образцов поведения и деятельности, а следовательно, широкие возможности для выбора. и комбинирования. Поэтому многие траектории городского жителя своеобразны, неповторимы и представляют собой продукт его индивидуального творчества. В этом город существенно отличается от деревни, где выбор меньше и запрограммированность поэтому имеет более жесткий характер. Конечно, и в городе есть стандартные и постоянно воспроизводимые траектории, которые характеризуют образ жизни отдельных групп населения или городской образ жизни в целом. Но в принципе город очень способствует творческой активности личности. Существует и еще одна причина, в силу которой далеко не все события в городе запрограммированы. Мы имеем здесь дело с взаимодействием людей, а результаты этого взаимодействия могут не зависеть от программ, реализуемых каждым из участников. Шахматная партия, например, протекает в соответствии со строгими правилами, которые ни один из игроков не может нарушить, но эти правила вовсе не предрешают исход борьбы.

Для гуманитарных наук очень важно, что к числу социальных куматоидов принадлежат все семиотические объекты: знаки, знания, литературные произведения, научные теории. Возьмем, к примеру, любой знак языка. «Когда мы слышим на публичной лекции,— пишет ф. де Соссюр,— неоднократно повторяемое обращение „Messieurs!" „господа!", мы ощущаем, что каждый раз это то же самое выражение. Между тем вариации в произнесении и интонации его в разных оборотах речи представляют весьма существенные различия, столь же существенные, как я те, которые в других случаях служат для различения отдельных слов...»[9] Что же такое слово? Пример показывает, что перед нами некоторая, программа порождения определенных акустических явлений, которая постоянно реализуется разными людьми и в разных ситуациях. Этого, разумеется, еще недостаточно для характеристики слова, ибо должна существовать и вторая программа, определяющая, при каких именно обстоятельствах следует порождать указанные акустические явления. Слово, следовательно,— это по крайней мере две связанные друг с другом социальные программы, одна из которых определяет условия реализации другой. Очевидно, что перед нами пример куматоида, языковое, выражение как куматоид.

Указанная специфика семиотических явлений представляется Соссюру настолько важной, что он тут же пытается осознать ее с более общих позиций и ищет аналогичные примеры за пределами языка. «Мы говорим, например,— Пишет он,— о тождестве по поводу двух скорых поездов „Женева—Париж с отправлением в 8 ч. 45 м. веч.", отходящих один за другим с интервалом и 24 часа. На наш взгляд, это тот же самый скорый поезд, а между тем И паровоз, и вагоны, и поездная бригада — все в них, по-видимому, разное»[10]. Да; Конечно, почти все разное, но есть и некоторый инвариант — совокупность программ, определяющих Деятельность поездной бригады. «Представление об одном и том же скором поезде,— продолжает Соссюр,— складываётся под влиянием времени его отправления, его маршрута и вообще всех тех обстоятельств, которые отличают его от всех прочих поездов»[11]. Но ведь время отправления и маршрут как раз и являются элементами той программы, которая существенно определяет деятельность поездной бригады.

Понятие социального куматоида важно в том плане, что оно задает особую онтологию при понимании социальных явлений и ориентирует на выявление социальных программ, их взаимосвязей и способов существования. Применительно к науке, например, такой подход впервые реализовал Т. Кун, представив нормальную науку как сообщества ученых, объединенных единой программой — парадигмой, которая представлена чаще всего в виде общепринятой в данном сообществе теории. Но таким же образов можно представить и литературу, и производство, и общество в целом. Так, например, американские литературоведы Р. Уэллек и О. Уоррену обсуждая вопрос о способе бытия литературного произведения, рассматривают его как стратифицированную систему социальных норм. и таким образом,— пишут они,— поэзия должна быть рассмотрена как совокупность некоторых норм, связанных отношением структуры и лишь частично раскрывающихся в непосредственном опыте ее многочисленных читателей»[12].

Социальные эстафеты и традиции

Но если социальные куматоиды — это достаточно сложные программы поведения, связанные друг с другом, то естественно возникает вопрос о способе существования этих программ. Где и как они существуют каков механизм их существования? Я полагаю, что исходный, базовый механизм существования социальных программ - это воспроизведение тех или иных форм поведения или деятельности по непосредственным образцам. Будем этот механизм называть социальными эстафетами.

Простейшую эстафету можно представить следующим образом: некто А осуществляет акцию Δ1, которую Б рассматривает как образец и воспроизводит в виде Δ "- А и Б — это актуальные участники эстафеты, они могут быть представлены как разными людьми, так и одним человеком, который воспроизводит свои собственные образцы. Наряду с актуальными участниками, можно говорить и о потенциальных, к последним относятся те, кто имеет образец Д в поле своего зрения и способен к его реализации, но фактически по тем или иным причинам этого не делает. Все мы, например, являемся участниками эстафеты курения, актуальными или потенциальными. Предполагается, что любая реализация всегда в чем-то отличается от образца, что и нашло отражение в приведенных обозначениях. Меняется при этом не только характер действий, но и предметы, с которыми мы оперируем. Иными словами, эстафета - это элементарный социальный куматоид В историческом развитии человека эстафеты предшествуют речи и обеспечивают закрепление и трансляцию первых трудовых навыков и технологий. Современный ребенок осваивает язык не по словарям и учебникам, а опять-таки путем воспроизведения образцов речевой деятельности, которые ему демонстрируют окружающие его люди. Каждый человек с первых дней своей жизни становится актуальным иди потенциальным участником огромного количества социальных эстафет, определяющих его поведение, речь, восприятие мира.

Механизм воспроизведения образцов мало исследован. В литературе довольно часто говорят о подражании: ребенок осваивает язык, подражая взрослым, один писатель может подражать другому и т.д. Однако, термин «подражание» неудобен, т.к. начиная с Г. Харда и до настоящего времени, он впитал в себя большое количество различных и очень конкретных значений, чаще всего связанных с психологией. «Подражание усматривают в самых различных видах поведения, пишет М. Оссовская – Мак Даугал различал: 1) подражание в сфере эмоций, когда на улыбку отвечают улыбкой, на плач - плачем; 2) повторение за кем-то определенных движений, например зевание; когда кто-то зевает, или наклон тела в том же направлении, в каким наклоняется у нас на глазах канатоходец; 3) стремление походить на человека, вызывающего восхищение или уважение»[13]. О подражании часто говорят как о побудительных мотивах, как о факторе, который побуждает к действию. F. И. Челпанов, например, пишет: «Если мы видим, что кто-либо совершает какое-либо действие, например танцует, то и у нас, как известно, является побуждение совершать это действие»[14].

Говоря о социальных эстафетах, мы будем отвлекаться от всех подобных деталей, интересуясь только одним— способом передачи опыта одного человека к другому или от поколения к поколению. Социальная эстафета в ее максимально простом варианте — это воспроизведение различных форм человеческого поведении или деятельности в условиях, когда в нашем распоряжении нет никаких иных средств, кроме непосредственных образцов. Такое воспроизведение мы и будем в дальнейшем называть непосредственными эстафетами или просто эстафетами, когда нет особой необходимости подчеркивать их непосредственный характер. Например, первоначальное усвоение языка ребенком не предполагает ничего, кроме включения ребенка в языковую среду. Фиксируя это; мы вовсе не собираемся исследовать психологические механизмы усвоения языка. Важно только одно: каковы бы ни были эти механизмы, у ребенка нет никаких источников информации о языке, кроме демонстрируемых ему образцов живой речи,

Наряду с непосредственными эстафетами существуют и опосредованные. Так, например, На базе развития языка и речи появляется возможность воспроизводит поведение не прямо по образцу, а по его описанию. Такие эстафеты мы будем называть вербализованными. Но везде в дальнейшем, где термин «эстафета» используется без всяких дальнейших уточнений, следует иметь в виду воспроизведение каких-то акций по непосредственным образцам. Вербализация эстафет порождает ряд проблем, о которых мы поговорим несколько ниже; Отметим пока следующее: 1)очевидно, что вербализованные эстафеты предполагают Существование языка и речи, которые сами воспроизводятся по непосредственным образцам; 2) строго говоря» любое словесное описание недостаточно для воспроизведения поведения или деятельности, если у нас ври этом1 нет никаких образцов хотя бы для элементарных операции. Последнее замечание означает, что между вербализованными и непосредственными эстафетами нет четкой границы.

Введем еще несколько уточнений. Говоря об образцах, мы прежде всего имеем в виду образцы живой деятельности или поведения, а не образцы одних только вещей или ситуаций. Конечно, нельзя продемонстрировать деятельность, не демонстрируя в тоже время исходный материал, орудия и продукты в деятельности все это увязано с теми операциями, которые мы осуществляем. Возможны однако, случаи, когда в нашем распоряжении имеется только образец продукта, который был кем-то получен, и нам надо получить такой же или аналогичный. Это особый случай, напоминающий эстафету, но гораздо более сложный, ибо непосредственный образец действий здесь тоже отсутствует, как и в случае вербализованных эстафет, и мы должны его реконструировать. Перед нами еще один случай опосредованной эстафеты.

Механизм воспроизведения образцов явно имеет не только биологический, но и социальный характер. Это последнее и должно нас интересовать прежде всего. Ключевым положением является следующее: отдельно взятый образец в принципе не может быть однозначно воспроизведен в силу того, что все на все похоже в том или ином отношении. Ребенок, которому сказали «это — яблоко», указав на соответствующий предмет, может потом назвать словом «яблоко» или «обоко» и яйцо, и зеленый карандаш, и многое другое. Он при этом совершенно прав, ибо на яблоко в том или ином отношении похоже множество предметов. Иными словами, образец сам по себе не задает четкого множества возможных реализаций. Если эстафетный механизм все же постоянно срабатывает, то только потому, что мы имеем дело не с одним, а с множеством образцов, ограничивающих друг друга, образец становится образцом только в контексте других образцов других, эстафет, только в составе определенных эстафетных- структур. Это означает, что понять механизм эстафет нельзя в рамках элементаристских представлений отдельно взятых эстафет просто не существует и не может существовать, они возникают только в рамках некоторого эстафетного универсума.

Сказанное означает, что социальные эстафеты крайне динамичны, ибо воспроизведение образцов существенно зависит от обстоятельств, при которых это происходит, от конкретного «контекста», заданного другими образцами. Эстафеты поэтому ни в коем случае не следует смешивать с традициями, которые существуют столетиями. Говоря о социальных эстафетах, мы имеем в виду механизмы человеческого поведения здесь и сейчас, т. е. в рамках конкретного среза времени, не имеющего, грубо говоря, исторических масштабов. Речь идет о синхронии, а не о диахронии. Может возникнуть вопрос, а какие конкретно отрезки времени имеются в виду, где границы синхронии? На этот вопрос нельзя точно ответить» но каждому ясно, что в некоторых пределах мы можем предполагать постоянство нашего языка, образа жизни, культуры в целом. Другое дело - традиция. На протяжении столетий они реализуют себя в разных ситуациях и социальных контекстах, существенно меняясь и сохраняя иногда только видимость инвариантности.

Рассмотрим это на примере фольклорной традиции. Всем нам с детства знакомы русские волшебные сказки, все знают о Бабе-Яге и избушке на курьих ножках, все помнят, как гуси-лебеди унесли Иванушку, и многое другое. Вообще-то волшебные сказки очень разнообразны и по сюжетам, и по характеру действующих лиц. И вот в 1928 году появляется работа :В. Я. Проппа «Морфология сказки»[15], которой было суждено стать классической. Пропп показал, что все волшебные сказки, несмотря на их видимое разнообразие, имеют одну и ту же скрытую структуру. Оказалась что, как бы ни менялся характер действующих лиц, их функции остаются в основном постоянными, Допустим, например, что в разных сказках нам встретились такие эпизоды; 1) царь посылает Ивана за царевной, и Иван отправляется; 2) сестра посылает брата за лекарство, и брат отправляется; 3) кузнец посылает батрака за косой, и батрак отправляется. Здесь в качестве инвариантов выступают две функции: отсылка и выход в поиск. Что же касается персонажей, мотивировки отсылки и прочего то это «величины» переменные. Оказалось, что число функций ограничено (31 функция), последовательность всегда одинакова. Чем это объяснить?

На этот вопрос Пропп отвечает в другой своей работе «Исторические корни волшебной сказки»[16]. Древней5 основой сказки, с его точки зрения, является магический обряд инициации, широко распространенный в родовых обществах, обряд, в ходе которого юношей и девушек переводили в полноправных членов племени. Пропп пишет: «Совпадение композиции мифов и сказок с той последовательностью событий, которые имели место при посвящении (в охотники), заставляет думать, что рассказывали то самое, что происходило с юношей, но рассказывали это не о нем, а о предке, учредителе рода и обычаев, которые, родившись чудесным образом, побывавший в царстве медведей, волков и пр., принес оттуда огонь, магические пляски (те самые, которым обучают юношей) и т. д. Эти события вначале не столько рассказывались, сколько изображались условно драматически... Посвящаемому здесь рассказывался смысл тех событий, которые над ним совершались. Рассказы уподобляли его тому, о ком рассказывали. Рассказы составляли часть культа и находились под запретом»[17].

Мысль Проппа сводится к следующему: первобытный обряд инициации сопровождался рассказом, истолковывающим его содержание; обряд умер, а рассказ продолжает жить до сих пор и передается от поколения к поколению. Иными словами, волшебная сказка, которую Мы слушали в детстве и которую сами рассказываем или читаем своим детям,— это некое подобие волны, докатившейся до нас от древних времен магических охотничьих ритуалов.

Важно, однако, подчеркнуть, что сказка не стационарна; возникнув в недрах первобытного обряда, она Затем постоянно изменяется. «Дальнейшее образование сюжета,— пишет Пропп,— мы на основе всего здесь сказанного должны представить себе так, что данный стержень, раз создавшись, впитывает в себя из новой, более поздней действительности некоторые новые частности или осложнения. С другой стороны, новая жизнь создает новые жанры (новеллистическая сказка), вырастающие уже на иной почве, чем композиция и сюжет волшебной сказки. Другими словами, развитие идет путем наслоений, путем замен, переосмысления и т. д., с другой же стороны - путем новообразованию»[18]

Конечно, для того, чтобы жить. так долго, сказка должна была приобрести какие-то, новые функции, какую-то новую роль, которая оправдывала бы ее существование в мире, где уже нет обряда инициации. Интересную гипотезу на этот счет высказывает И. И.Ревзин: «Сказка функционирует в коллективе как образец, парадигма... связного текста, на который носитель языка! ориентируется при составлении новых текстов »[19]. В сказке, тут же отмечает Ревзин, описывается некоторая игровая ситуация, а «всякая игровая ситуация может рассматриваться как своеобразная модель некоторых сложных ситуаций, с которыми, например, может столкнуться в жизни ребенок». Фактически Ревзин выделяет не одну функцию сказки, а две: 1) образец связного текста; 2) модель реальных жизненных ситуаций. Таким образом, воспроизводимая по образцам от поколения к поколению волшебная сказка начинает одновременно функционировать, как образец уже в совсем ином плане, как образец рассказа или анализа современных ситуаций. Это значит, что она становится одной из программ в составе современных социальных куматоидов.

Пример показывает, что механизм жизни традиций - это нечто гораздо более сложное, чем механизм социальных эстафет. На базе концепции эстафет нам надо еще построить теорию традиций, Я говорю «на базе», ибо, в каждом временном срезе мы живем в мире эстафет и действуем в конечном итоге по непосредственным образцам. Возникает проблема стационарности эстафет и традиций. В каких условиях они устойчивы, в каких, напротив, начинают варьировать и разрушаться? Нельзя не вспомнить, что проблема устойчивости — это одна из основных проблем минувшего века. Проблема устойчивости атома породила известные работы И. Бора и была одним из истоков квантовой механики. В рамках кибернетики и биологии возникли проблемы самоорганизации я гомеостазиса. И. И. Шмальгаузен разработал теорию стабилизирующего отбора. В этом плане проблема устойчивости социальных эстафет вполне соответствует духу современной науки. Нельзя сказать, что она не разрабатывается. «Консервирующие механизмы мифа,—пишут В. В. Иванов и В. Н. Топоров,— достаточно многообразны. Само наличие единой структуры где каждый элемент (или функция) предполагает наличие другого, за ним следующего в цепочке, обеспечивает определенную устойчивость[20]. В цепочке функций героев, описанных в сказке, нельзя изменить ни одной, не меняя всей цепочки. Иными словами, композиция сказки может быть изменена только в целом. В отличие от этого отдельные герои или способы действия могут замещать друг друга, не затрагивая существенным образом остальных элементов сказки. Именно «сцепление»функций, их системность оказывается и здесь решающим фактором стационарности.

Подведем некоторый итог. Мы старались показать, что все социальные явления —это куматоиды, в основе жизни которых лежит механизм социальных эстафет. Тем самым мы получаем некоторый общий подход к изучению этих явлений, некоторый зародыш фундаментальной дисциплины в рамках социальных наук. Социальные эстафеты — это, образно говоря, «элементарные частицы» образующие социум. И в такой же степени, как элементарные частицы в физике, они не существуют изолированно, но только в райках социального целого. Вот что пишет об элементарных частицах один из крупных современных физиков-теоретиков Дж Уйлер: «Самым поразительным в теории элементарных частиц является то обстоятельство, что эта теория относится k всему пространству сразу. Например, Вселенная, содержащая один электрон, бессмысленна. Как было уже давно показано Дираком, электрон в этом случае перешел бы в состояние с отрицательной энергией через фантастически малое время. Наблюдаемая стабильность электрона относительно радиационной катастрофы такого типа требует, что-бы все состояния с отрицательной энергией были заполнены»[21]. Иными словами, электрон не существует вне целого, каковым является Вселенная. Разве не чувствуется здесь некоторая аналогия с нашим пониманием социальных эстафет?

Но если мы предлагаем некоторый общий подход к изучению социальных явлений некоторую «социальную атомистику» или «волновую социодинамику», то естественно возникает вопрос, а что это нам дает, какие трудности позволяет преодолеть? Мы попробуем ответить на этот вопрос на материале обсуждения ряда традиционных проблем гуманитарного познания.

Проблема способа бытия в гуманитарных науках

Мне представляется, что наиболее остро проблема способа бытия была доставлена Фердинандом де Соссюром.. Он впервые осознал, что в языке нет субстанции, что слово нельзя связать с каким-то определенным материалом. Где же и как оно существует? «Можно ли вообразить себе анатомический анализ слова? — спрашивает Соссюр и отвечает, - нет. Причина следующая: анатом выделяет в организме такие части, которые после прекращения в них жизнедеятельности тем не менее остаются фактами этой жизнедеятельности .С точки зрения анатомии желудок есть вещь, каковой он является и при жизни с точки зрения физиологии; поэтому анатом никогда не разрезает желудок пополам, а отделяет его, следуя очертаниям, которые диктуются и устанавливаются жизнью. Они заставляют анатома обходить желудок и не дают ему в то же время возможности спутать желудок с селезенкой или чем-либо иным... Возьмем теперь лишенное жизни слово (его звуковую субстанцию): представляет ли оно собой по-прежнему тело, имеющее некую организацию? Никоим образом, ни в коей мере. Действие основополагающего принципа произвольности связи между смыслом и самой с неизбежностью приводит к тому, что то, что совсем недавно было словом... оказывается всего лишь аморфной массой...»[22]

Проблема способа бытия тесно связана с проблемой атрибутивности. Известный лингвист X. И. Ульдалль пишет: «В нашей повседневной жизни мы привыкли рассматривать все явления с трех самостоятельных и разных точек зрения: „вещь" существует у нее есть определенные качества, и она совершает определенные действия... Если бы стул не существовал, у него не могло бы быть качества прочности, а не будь у него этого качества, он не мог бы совершить действие, которое заключается в поддерживании сидящего на нем человека»[23]. С точки зрения Ульдалля, современная наука, включая лингвистику, полностью дискредитировала изложенное мировосприятие, достаточно четко сформулированное уже у Аристотеля. Но что это означает? Мы фактически обнаруживаем, что не способны связать наблюдаемые качества или свойства с каким-то материалом, с какой-то вещью, свойства точно повисают в воздухе. А можно ли в таком случае называть Их свойствами?

Возьмем в качестве примера какое-нибудь литературное произведение, пусть это будет роман Толстого «Война и мир». Где и как он существует? Можно ли1 сказать, что речь идет о тОлстой1кнйге, стоящей у меня на полке? Вероятно, нет, ибо на полке стоит не роман, а сшитая определенным образом стопа бумаги с пятнами типографской краски. Физический или химический анализ этого материала не даст нам решительно ничего для объяснения удивительных «свойств» романа. А между тем, сняв книгу с полки, мы вдруг погружаемся в богатый и сложный мир толстовских героев мы переживаем их судьбы, мы становимся очевидцами происходящих событий. Где и как все это существует? К сожалению, чаще всего мы отделываемся общими фразами. Мне могут, например, сказать: «Ну ясно же, что содержание романа существует у вас. В голове, что оно не материально, а идеально, что это ваши Представления». Неужели слово «идеальное» может что-то объяснить.

Впрочем, литературное произведение — это явление очень сложное. Можно привести гораздо более простые Примеры. Все сказанное можно повторить и применительно к слову языка, и применительно к знаку уличного движения, и применительно к ректору университета или президенту США. Здесь, как и в случаете романом, физический, химический или физиологический анализ не способен объяснить, почему данный материал является ректором или президентом. С аналогичными трудностями мы сталкиваемся и при анализе любых общественных отношений, например, разрешений собственности. Говорят, что однажды легендарный Ходжа Насредин продал не принадлежащего ему коня. Но как можно определить, кому принадлежит конь? Очевидно, что связь кони и владельца никак не обусловлена материалом тех объектов, которые якобы включены в эту связь. «Да, конечно,— скажут мне,— отношения собственности закреплены юридически, вы не открыли ничего нового». Да, разумеется, ничего, не открыл, все просто и очевидно, как падение яблока, но не стоите спешить с этой,«очевидностью»,

Итак, где же и как существуют объекты социального познания? Их характеристики в отрыве от материала, от субстанции напоминают знаменитую улыбку чеширского кота. Не решив проблему способа бытия, было бы крайне наивно, ставить вопрос о строении, или об анатомии семиотических объектов, да и социальных явлений вообще. Нам известны три попытки решить указанную проблему. Первая состоит в том, что наши понятия, знания, литературные произведения —это определенные состояния нервных клеток или определенные физико-химические процессы в мозгу. Такой точки зрения придерживается Т. Котарбинский[24] и ряд лингвистов. Так, например, У. Л. Чейф пишет: «Что же касается понятий, то они находятся глубоко внутри нервной системы человека. Можно предположить, что они обладают какой-то физической, электрохимической природой, но пока мы не в состоянии прямым образом использовать этот факт в лингвистических целях»[25]. Итак, если Соссюр отрицал наличие какой-либо языковой субстанции, то у Чейфа она налицо в виде физических или электрохимических процессов в нашем мозгу. Неясно только, почему эти процессы так согласованы, что можно говорить об одних и тех же понятиях у разных носителей языка. Не означает ли это, что существует какой-то социальный механизм, обеспечивающий эту согласованность? А может быть, этот механизм и есть язык? Такого вопроса Чейф не ставит.

Вторая точка зрения принадлежит К. Попперу, и она достаточно известна. Поппер выделяет три мира: мир физический, мир ментальных состояний и так называемый «третий мир», мир текстов и библиотек, мир объективного знания. Подобно тому, как птичье гнездо является гнездом независимо от того, живет в нем птица или нет, так и текст книги является знанием независимо от наличия читателя. Знание, с точки зрения Поппера,— это диспозиция текста, состоящая в том, что текст может быть понят. Но чем обусловлена эта удивительная особенность текста? Почему один текст мы понимаем, а другой, написанный на чужом языке, нет? Связано это с состоянием наших нервных клеток или существует какой-то социальный механизм понимания? В свете приведенных выше высказываний Ф. де Соссюра, гнездо птицы напоминает, скорее, желудок, но никак не слово. Здесь все связано с материалом, всё атрибутивно держа в руках гнездо канарейки, вы твердо уверены, что в нем никогда не жил орел или первобытный человек.

И, наконец, третья точка зрения принадлежит американским литературоведам Р. Уэллеку и О. Уоррену, о которых мы уже упоминали. Говоря о способе бытия литературного произведения, они рассматривают его как стратифицированную Систему социальных Норм. Нам представляется, что это очень верный я многообещающий ход мысли, но авторы почему-то останавливаются на полпути. Чуть дальше они признают, что понимание литературного про; изведения как стратифицированной системы норм оставляет Открытым вопрос о том, каков же способ бытия этой системы. Чтобы найти верное решение, следовало бы затронуть здесь полемику номинализма и реализма, ментализма и бихевиоризма,— короче Говоря, весь круг основных проблем эпистемологии. Для наших целей, однако, достаточно просто избегать двух противоположных крайностей - крайнего платонизма и крайнего номинализма»[26]. Ну, допустим, мы избежали этих крайностей, что же такое художественное произведение? «Таким образом,— пишут авторы художественное произведение предстает как обладающий особой онтологической природой объект познания sui generis.- Оно не является по своей природе ни чем-то существующим в самой реальной жизни (физическим, наподобие монумента), ни чем-то существующим в душевной жизни (психологическим, наподобие тех реакций, что вызываются светом или болью), ни чем-то существующим идеально (наподобие треугольника). Оно представляет собой систему норм, в которых запечатлены идеальные понятия интерсубъективного характера. Эти понятия, очевидно, существуют в совокупности общественных идей и изменяются вместе с изменениями данной совокупности»[27]. .Если кому-то это и понятно, то отнюдь не автору данной статьи.

Концепция социальных эстафет как раз и направлена, на то, чтобы несколько прояснить ситуацию. Нам не следует переключать гуманитарные науки на изучение физических или химических процессов в мозгу, и нам не нужен особый «третий мир» К. Поппера. Социальные нормы, или программы, как, мы уже говорили, живут и воспроизводятся в форме социальных эстафет. Удивительно, но на этот, казалось бы, очень простой факт до сих пор почти не обращали внимания. Я не хочу сказать, что, введя в рассмотрение мир куматоидов и эстафет, мы решили все вопросы. Ни в коем случае. Исследование здесь только начинается, но, главное,— мы можем задать его направление.

Выше мы упомянули об очень традиционной точке зрения, согласно которой герои литературного произведения, например герои Толстого, существуют идеально, в некотором идеальном мире. А что такое идеальное, каков способ его бытия, где и как оно существует? Нельзя ли это рассмотреть в свете концепции социальных эстафет?

До Нас дошла старая легенда, повествующая о соревновании двух живописцев. Оба выставили свои полотна на суд авторитетного жюри. Когда первый отдернул занавес, все увидели, что на картине изображены гроздья винограда, и птицы сразу стали слетаться, чтобы клевать ягоды. Судьи были восхищены мастерством художника, достигшего такого сходства с реальностью. «Теперь вы откройте свою картину»,-- попросили они второго мастера. «А она открыта!» - ответил тот, в сразу стало ясно, что на картине изображен занавес. Согласно легенде, победу, одержал второй художник, ибо если первый ввел в заблуждение птиц, то второй — самих судей. Легенда интересна, ибо наталкивает нас на следующий вопрос: а действительно ли картина должна обманывать зрителя? Вероятно; нет. Пока судьи видели занавес, они просто не видели картины, ее для них не существовало. А когда они увидели картину, исчез занавес. Исчез ли? Говорят что он исчез как некоторая материальная реальность, нет остался идеально в пространстве картины. Этот занавес нельзя пощупать, нельзя отдернуть, с ним нельзя оперировать как с реальным занавесом, но в то же время мы его видим и любуемся его тяжелыми складками. Легенда Позволяет выделить три разных позиции, которые можно занимать по отношению к картине. Во-первых, можно отождествлять изображение с реальным объектом. В этом случае для нас не существует никакой картины. Во-вторых, можно не видеть изображение, но видеть холст, покрытий пятнами краски. Картина в этом случае тоже отсутствует. Она возникает только в рамках третьей позиций, когда зритель соединяет, казалось бы, несоединимое. Он понимает, что перёд ним размалеванный холст, но любуется гроздьями винограда или складками занавеса. Рассмотрим более детально эту третью позицию, ибо здесь как раз и возникает феномен идеального.

Итак, мы понимаем, что перед нами холст и краски, но видим нечто другое, чего на самом делает. Имея перед собой определенный предмет с конкретными свойствами, мы относимся к нему так, точно у него есть и совсем другие, отсутствующие на самим деле свойства. Как это возможно? За счет чего возникает столь парадоксальная ситуация? Для большей общности приведем еще один пример, который к тому же в интересующем нас плане является и более прозрачным. Представим себе фигуры на шахматной доске. С одной стороны, это самые обыкновенные деревяшки причудливой формы, но, с другой, вдруг оказывается, что они должны занимать на доске строго определенное положение и перемещаться строго определенным образом! Мы при этом хорошо понимаем, что имеем дело с деревянными фигурками и что перемещать, их можно многими произвольными способами. Их можно, например, катать по доске, можно встряхивать и бросать, как игральные кости... Но тогда это уже не будут шахматные фигуры. Подбрасывать можно деревяшку, но не ферзя. В такой же степени можно свернуть в трубку кафтину с изображением горнего озера, но мы сворачиваем при этом холст, но не озеро. Ферзь на шахматной доске и озеро на картине очень напоминают друг друга. Но ферзь задай правилами игры, и именно эти условные правила делают деревяшку важным участником шахматного сражения. Спрашивается, а не существует ли аналогичных «правил», определяющих наше восприятие картины?

Разумеется, существуют, но в отличие от шахматной игры они нигде четко не сформулированы, хотя мы с раннего детства учим ребенка рисовать и понимать различные изображения. Эти «правила», существующие в основном» виде образцов, как раз я порождают феномен идеального. Суть в том, что эти «правила» не связаны с материалом картины, они не являются ее атрибутами. Отсутствие атрибутивности и осознается как нечто не материальное, т. е. идеальное, иными словами, восприятие картины требует понимания языка живописи, который, кстати, может быть и очень условным, а усвоение языка — это воспроизведение существующих: вокруг нас образцов поведения других людей. Ничего «идеального» здесь нет, оно ускользает от нашего анализа, как некая бесплотная тень. Крестьянин старой русской деревни верил, что у него в хате живет домовой. Что значит верил? Он общался с ним разговаривал вел себя соответствующим образом... Казалось бы, вот типичный случай домового в действительности нет, но он существует идеально, иначе как объяснить доведение крестьянина? .Ничуть не бывало! Перед нами обычное явление рассмотренного типа, когда поведение человека не может быть .однозначно выведено из ситуации, но определяется, социальной наследственностью, традицией, т; е. в конечном итоге социальными эстафетами.

Так называемые идеальные объекты открыл Платон более двух тысяч лет тому назад. И это было великое открытие. Об этих идеальных объектах мы постоянно говорим до сих пор, как только речь заходит об анализе или об интерпретации наших знаний как в науке, так и в других сферам культуры. Мы не можем обойтись без этих идеальных объектов, чем и определяется величие сделанного в свое время открытия. Что же открыл Платон, если говорить об этом более конкретно? Он обнаружил, например, что при доказательстве теоремы геометр делает чертеж но говорит вовсе не о том, что он начертил, а о чем-то другом. Вот как это звучит в «Государстве»: «Но ведь когда они вдобавок пользуются чертежами и делают отсюда выводы, их мысль обращена не на чертеж, а на те фигуры, подобием которых он служит. Выводы свои они делают только для четырехугольника самого по себе и его диагонали, а не для той диагонали, которую они начертили»[28].

И действительно, представьте себе древнегреческого геометра, который, доказывая теорему, чертит что-то на песке иди на восковой дощечке, и никто при этом не придирается к качеству чертежа и ее говорит, что изображенный квадрат — это вовсе не квадрат, ибо стороны его не равны, а углы не прямые... Да и не нужно углубляться в такую древность, ибо нечто подобное мы наблюдаем и сейчас, как в школе, так и, в вузе. Почему же никто не возражает? Да потому, что всем, интуитивно ясно, что операции с чертежом на дреке осуществляются по некоторым правилам, никак не связанным с качеством изображения, Это примерно то же самое, как и передвижение шахматных фигурок по доске. Понятие идеального — это следствие неполноты выделения изучаемого объекта, это осознание той «тени», которую mhjj> эстафет, отбрасывает на все окружающие нас предметы.

Семантические треугольник и «Морфология сказки»

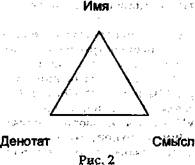

Рассмотрим сравнительно простой пример, который, плюс ко всему, понадобится нам и в дальнейшем. Мир семиотики — это мир тайн и парадоксов. У нас нет пока никакой приемлемой теории семиотических явлений. Начнём с теории собственных имей Готтлоба Фреге, известного логика и математика, который вряд ли нуждается в рекомендациях. Собственное имя типа «Вальтер Скотт»

|

|

можно, согласий этой концепции, представить А виде треугольника, вершина которого — это имя как таковое, денотат, т; е. обозначаемой предмет, и смысл (см, рис. 2). Под Смыслом при этом Фрёт понимает «конкретный способ задания обозначаемого»[29], т. ё., вероятно, знание каких-то его" признаков. Например, выражения «утренняя звезда» и «вечерняя звезда» обозначают один и тот же объект, планету Венера, но имеют разный смысл, ибо выделяют этот объект по разным признакам.

Схемы, подобные треугольнику на рис. 2,.постоянно встречаются в литературе по семиотике, Иногда их называют треугольником Фреге, иногда треугольником Огдена - Ричардса, иногда семантическим треугольником. Существуют разные варианты их интерпретации, не имеющие, однако, Для нас принципиального значения, т. к. вопрос, который пае интересует, может быть с равным правом поставлен относительно всех существующих здесь вариаций. А вопрос звучит так: что изображают иди что вообще могут изображать подобного рода схемы? На первый взгляд, перед нами изображение некоторой структуры, некоторого строений. Рисунок напоминает структурную химическую формулу, в которой какие-то «атомы» помещены в вершины треугольника, образованного соответствующими связями. Но можно-ли это так понимать? Обратите внимание имя «Вальтер Скотт» постоянно произносится или пишется, т.е. реально существует в нашем обиходе, а вот шотландский писатель, носивший это имя, давно умер. Могут ли они входить в качестве элементов в состав одного и того же «соединения»? Вероятно, нет. А как быть со смыслом? Если имя — это пятна краски или звуковые колебания, то где существует смысл? Иногда говорят, что смысл - это абстрактный, т.е. идеальный объект с фиксированным количество свойств[30]. Но если так то объект, представленный на нашей схеме, будет напоминать реальный корабль, стоящий в настоящий момент у пирса, с командой из матросов Колумбай под командованием капитана Немо. Возможно ли такое соединение?

А что собой представляют связи между выделенными «элементами»? Очевидно, что они никак не обусловлены материалом и свойствами самих этих «элементов». Если нам дано некоторое множество имен и соответствующих предметов, то человек, не знающий языка, никогда не установит, как называется тот или иной предмет. Мы предполагаем, разумеется, что он не пользуется при этом услугами носителей языка, а исходит только из анализа материала имен и предметов. Все это уже давно известно и было сформулировано Ф. де Соссюром в форме принципа произвольности языкового знака. Но что же тогда мы делаем, выделяя в знаке имя, смысл и денотат, и что изображает так называемый семантический треугольник?

Мне представляется, что мои коллеги, гуманитарии не очень-то озабочены этим вопросом. Интуитивно все мы, так или иначе, полагаем, что имя вовсе не связано с денотатом, что связывает их человек в своей речевой практике, что смысл — это наше понимание знака, а семантический треугольник фиксирует некоторые мнимые связи. Можно показать даже, что последнее вполне оправдано. Представьте себе, что вы формулируете правила шахматных ходов. Можно сказать так: «Слона надо перемещать только по диагоналям». Правило звучит в этом случае как предписание, адресованное игроку и диктующее ему определенный способ действия с деревянной фигуркой на доске. Но возможна и другая формулировка, которая очень часто встречается: «Слон ходит только по диагоналям». В этом случае самой деревянной фигурке якобы приписывается некоторая избирательность, некоторое свойство, которое реально у нее отсутствует. Но в такой же степени возможны две разных формулировки применительно к имени: 1) именем «Вальтер Скотт» мы обозначаем шотландского писателя; 2) имя «Вальтер Скотт» обозначает шотландского писателя. Казалось бы, все ясно, зачем здесь мудрить. Но не следует торопиться с таким выводом.

В

свете изложенного треугольник Фреге фиксирует не строение, не структуру, а

некоторое общее правило использования имени. Правило это гласит: именем следует

обозначать некоторый предмет, выделенный нами по ряду признаков. Как и в случае

с шахматами это правило можно сформулировать и иначе: «Мы будем говорить,—

пишет А. Черч,— что имя обозначает или называет свой денотат и выражает его смысл.

Мы можем сказать и короче, что имя имеет данный денотат и имеет данный смысл. О

смысле мы говорим, что он определяет денотат или что он есть концепт этого

денотата»[31].

Такие формулировки создают иллюзию атрибутивности, иллюзию наличия реальных

связей. Однако реальные связи надо искать в совсем другом мире.

В

свете изложенного треугольник Фреге фиксирует не строение, не структуру, а

некоторое общее правило использования имени. Правило это гласит: именем следует

обозначать некоторый предмет, выделенный нами по ряду признаков. Как и в случае

с шахматами это правило можно сформулировать и иначе: «Мы будем говорить,—

пишет А. Черч,— что имя обозначает или называет свой денотат и выражает его смысл.

Мы можем сказать и короче, что имя имеет данный денотат и имеет данный смысл. О

смысле мы говорим, что он определяет денотат или что он есть концепт этого

денотата»[31].

Такие формулировки создают иллюзию атрибутивности, иллюзию наличия реальных

связей. Однако реальные связи надо искать в совсем другом мире.

Любую социальную эстафету, любой эстафетный механизм можно описывать с двух точек зрения. 1. С точки зрения фиксации содержания тех образцов, которые воспроизводятся. 2. С точки зрения выявления эстафетной структуры, которая обеспечивает это воспроизведение. В первом случае мы просто описываем некоторую деятельность, объясняя ее в лучшем случае только наличием некоторой цели. Во втором — речь идет о тех образцах, которые мы воспроизводим, об эстафетном «контексте», в рамках которого это происходит. На приложенной схеме (рис. 3) последовательность квадратов — это простейшая социальная эстафета, а рисунок в первом квадрате — содержание образца, т. е. некоторый акт деятельности. Семантический треугольник описывает именно нашу деятельность, описывает способ употребления имени, а реальные связи, которые это определяют, следует искать в механизмах воспроизведения образцов. «Связь» имени и денотата — это мнимая связь, ее просто не существует, реальная связь — это связь людей, воспроизводящих речевое поведение друг друга.

А теперь вернемся к работе В. Я. Проппа «Морфология сказки». В предисловии Пропп пишет: «Слово морфология означает учение о формах. В ботанике под морфологией понимается учение о составных частях растения, об их отношении друг к другу и к целому, иными словами, учение о строении растения. О возможности понятия и термина морфология сказки никто не думал. Между тем в области народной, фольклорной сказки рассмотрение форм и установление закономерностей строя возможно с такой же точностью, с какой возможна морфология органических образований»[32]. Сказанное свидетельствует, что в своей работе Пропп опирается на образцы естествознания и хочет осуществить применительно к сказке нечто похожее на анатомическое исследование. Однако в одной из более поздних работ он фактически признается в своей неудаче. «Я должен признать,— пишет он,— что термин „морфология", которым я когда-то так дорожил и который я заимствовал у Гете, вкладывая в него не только научный, но и какой-то философский и даже поэтический смысл, выбран был не совсем удачно»[33]. Так что же произошло, почему вдруг Пропп решил отказаться от термина, которому придавал столь большое значение? А потом можно ли говорить о неудачности термина, если действительно решена задача анализа сказки по аналогии с морфологией растений? Нет, дело здесь не в термине. Пропп, вероятно, почувствовал, что поставленную задачу он не решил.

Что же сделал Пропп? Сам он не дает никаких достаточно ясных объяснений своей неудачи, но в свете изложенного мы можем сделать это за него. Дело в том, что Пропп описал не эстафетный механизм сказки, а содержание воспроизводимых образцов. Его описание в этом плане похоже на семантический треугольник;}Здесь поэтому неизбежно появляются и мнимые связи, и некоторая обусловленная этим парадоксальность всего описания. Семантический треугольник представляет нам некоторую мнимую структуру или морфологию имени, Пропп — мнимую морфологию сказки. Имя «Вальтер Скотт» существует реально здесь и теперь, а денотат, входящий якобы в состав имени в качестве элемента, давно ушел в прошлое. Волшебная сказка ,— это тоже нечто совершенно реальное, а вот герои и их функции» которые анализирует Пропп, выявляя якобы морфологию сказки, вообще никогда реально не существовали. Разве не парадокс.

Проанализировав большое количество, существующих сказок. Пропп, выделяет единую композиционную схему, лежащую в их основе. Можно ли считать, что сказители пользовались этой, схемой, создавая свои сказки? Разумеется, нет. В их распоряжении не было ни того эмпирического материала, которым владел Пропп, ни его абстрактной схемы. Существуют, значив, какие-то другие механизмы жизни сказки, и мы уже знаем какие именно. Анализ этих механизмов, обеспечивающих жизнь сказки,— это и есть анализ морфологии. И только в этом случае можно проводить аналогию с морфологией растений, которая выделяет в растениях жизненно важные части и связи. Но Пропп как раз и не обращает в своей работе никакого внимания на эстафетный механизм сказки, т. е. На подлинную морфологию, он описывает и схематизирует ее содержание. Но как только пропповская схема создана, она может лечь в основу нового механизма воспроизведения. «Исходя из схемы,—пишет В. Я, Пропп,— можно самому сочинять бесконечное количество сказок, которые все будут строиться по тем же законам, что и народная»[34]. Это так, но будут ли это народные сказки? Нет, ибо изменился механизм их порождения, изменились законы их жизни. Любопытно, что любой гуманитарий это понимает, но подлинная морфология семиотических объектов до сих пор чаще всего ускользает от анализа.

Проблема атрибутивности и социальное пространство

Выше мы говорили о проблеме атрибутивности в гуманитарных науках. Очень интересно, что и физика в своем развитии столкнулась с аналогичной проблемой. Еще более интересно» что при решении этой проблемы и физика, и социальные дисциплины пошли в принципе очень сходным путем.

Эйнштейн, излагая общую теорию относительности, писал: «Поле тяготения обладает одним в высшей степени замечательным свойством, имеющим фундаментальное значение для дальнейшего. Тела, которые движутся исключительно под действием поля тяжести, испытывают ускорение, не зависящее ни от материала, ни от физического состояния тела»[35]. И действительно, странно. Мы привыкли, что свойства окружающих нас вещей зависят оттого, из чего они сделаны, и если, -например, сахар сладкий, а соль соленая, то это объясняется разным химическим составом. И вот оказывается, что характер материала никак не влияет на ускорение тела в поле тяжести. Разве это не та же самая проблема атрибутивности или отсутствия, субстанции, на которую впервые обратил внимание Ф. Де Соссюр?

Каким же .путем Эйнштейн решает эту проблему? Как известно, общая теория относительности объясняет гравитацию кривизной пространства-времени, тем, что геометрия реального пространства-времени — это геометрия не Евклида, а Римана. Обратите внимание, силы гравитации в теории Эйнштейна — это мнимые силы, никакого всемирного тяготения, знакомой нам со школьной скамьи, нет, просто в искривленном пространстве-времени все тела двигаются по геодезическим. Удивительная теория! Но не будем вдаваться в детали, тут важно следующее. При изучении того или иного объекта у нас два возможных пути движения: объяснение особенностей объекта мы ищем либо в его материале, исследуя его состав и строение, либо в особенностях той целостности, того универсума, в рамках которого данный объект существует. Забыв про этот универсум, мы получаем мнимые силы в качестве своеобразной платы за неполноту выделения системы. Эйнштейн впервые в истории естествознания выбирает второй путь. Это революция! Но на тот же путь, правда робко и нерешительно, вступает и социология. Эйнштейн, разумеется, говорит о физическом пространстве-времени, а социолог — о пространстве социальном. Социолог говорит, что ректор или президент — это люди, занимающие определенные места в социальном «пространстве», и именно социальное «пространство» определяет их характеристики.

Что же такое социальное пространство.? Выше мы говорили о физическом пространстве-времени, рассматривая его как Пример природного куматоида,.. Но наряду с этим можно встретить и такие, например, понятия, как «географическое пространство», «геологическое время», «социальное пространство» и т. п. О чем идет речь? Очевидно, что понятия такого типа возникают на базе представлений о физическом пространстве, но пути их формирования принципиально различны. Первый путь - это путь конкретизации. Я, к примеру, могу говорить не только о физическом пространстве вообще, но и о пространстве моего кабинета или о пространстве Солнечной системы. Представление о физико-географическом пространстве, т. е. о пространстве, которое непосредственно связано с поверхностью Земли и происходящими на ней явлениями, возникает именно на этом пути. Другое дело — «социальное пространство». Это понятие строится не путем конкретизации или обобщения физических представлений, а скорей «о аналогии с ними или, точнее, по их образцу, ни применительно к совсем иной области. Поэтому понятие «социальное пространство» несет на себе существенный оттенок метафоричности. Рассмотрим это более подробно.

Говоря о физическом пространстве, мы начинали с понятия «место». Есть ли что-либо подобное в мире социальных явлений? Нетрудно обнаружить, что есть. Это социальные места или социальные роли, которые определяются нашими функциями в составе социального целого или, точнее; теми программами, которые мы в составе этого целого реализуем. Быть студентом, деканом факультета, ректором университета— это значит занимать определенные социальные места. Каждое такое место обладает всеми признаками куматоида: оно допускает полную смену материала, сохраняя при этом соответствующие социальные программы в качестве инварианта. Мы постоянно «перемещаемся» в социальном пространстве, «переходя» с одного места на другое, от одной роли к другой. Это могут быть как карьерные Перемещения, занимающие иногда много времени, так и каждодневные, постоянно повторяющиеся акции смены ролей. Утром, например, выходя на работу, мы превращаемся в уличных пешеходов, играя тем самым определенную социальную роль и вступая в соответствующие отношения с другими пешеходами, милицией, водителями транспорта. Позднее мы становимся пассажирами метро или автобуса, студентами, преподавателями, бизнесменами, продавцами магазинов и т. п., потом превращаемся в покупателей, в читателей той или иной газеты, в зрителей у экрана телевизора. Важно подчеркнуть, что подобные «перемещения» в социальном пространстве отнюдь не всегда и не обязательно связаны с перемещением в, пространстве физическом. Так, например, совсем не исключено, что читатель газеты, просто «нив телефонную трубку, может превратиться в ректора университета или и одного из поклонников его секретарши.

Означает ли последнее, что социальное пространство никакие связано с пространством физическим? Heт, не означает ибо, вообще говоря, социальные программы не безразличны к тем физическим условиям, в которых они реализуются. Taк, например, в самом конце 50-х—начале 60-х годов на первых этапах формирования Сибирского отделения Академии наук в Новосибирске целый институт мог располагаться в одной комнате или в квартире жилого дома, и это создавало условия для тесных контактов и общения ученых всех рангов, от академика до младшего научного сотрудника. Иными словами, теснота чисто физического характера приводила к разрушению социального дистанцирования. Но вот выросли здания институтов, появились кабинеты, приемные и директор стал уже почти недоступен для рядового сотрудника, служебная иерархия получила возможность реализовать себя в полной мере.

Не исключено, что приведенный пример моделирует те явления, которые находятся в центре внимания социальной географии. Так, например, теория центральных мест Кристаллера, с одной стороны, представляет собой анализ социальных, экономических связей, существующих между населенными пунктами в, рамках некоторой территории. Это анализ социального пространства, где центральное мecто определенного ранга, занятое тем или иным городом, напоминает место декана или ректора университета. Это особенно бросается в глаза, если рассматривать административные функции города. Но, с другой стороны, та же теория рассматривает вопрос о том, как указанные связи реализуются в конкретных условиях географического пространства, И здесь, как это знает любой географ, неоднородность последнего может существенно повлиять на реализацию социальных связей. Поэтому, если сетка Кристаллера не представлена на карте той или иной территории, то это отнюдь не ставит под сомнение его концепцию как теорию социального пространства.

В физическом пространстве места заданы их координатами, в пространстве .социальном аналогом координат являются социальные программы, существующие в конечном итоге на уровне эстафет. Люди, занимающие определенные места в социальном, пространстве,— это аналог тел в пространстве физическом. Особенности их поведения, поведения президента или, вахтера, заданы характером того места в пространстве, которое они занимают.

А чем задан характер места? Он задан, очевидно, социальными эстафетами, т.е. тоже людьми, участниками этих эстафет. Иными словами, социальное пространство определяет поведение людей, а люди и их поведение определяют свойства социального пространства. Но так же и в физике: гравитация задана, кривизной пространства-времени, но эта кривизна, в свою очередь, задана наличием материальных тел. «Пространство, воздействует на материю, „указывая" ей, как двигаться. Материя в свою очередь оказывает обратное воздействие на пространство, „указывая" ему, как искривляться»[36], Мы вовсе не собираемся полностью идентифицировать проблемы физики и социальных дисциплин или тем более отождествлять человека с некоторым телом, обладающим гравитационной массой. Нам важно подчеркнуть, однако, некоторую аналогию, которая может иметь эвристическое значение. Концепция социальных эстафет позволяет уточнить представления о социальном пространстве и отказаться от мнимых связей, которые возникают в семиотических исследованиях. Человек погружен в мир эстафет, и рассматривай его вне этого мира, мы приходим к представлению о его абсолютной уникальности как объекта изучения. Может быть, именно отсюда проистекает убеждение о несопоставимости наук естественных и гуманитарных. Но стоит, как мне представляется, вспомнить про эстафетный универсум, и кое-какие аналогий с естествознанием неизбежно появляются.

Проблема понимания и объяснения

В гуманитарных науках, начиная с Дильтея, принято противопоставлять понимание и объяснение, понимающий и объясняющий подходы, утверждая при этом, что понимающий подход как раз и определяет специфику гуманитарного познания. Принято даже противопоставлять, науки понимающие и объясняющие. К последним, разумеется, относят естествознание. Это не означает, что науки гуманитарные ничего не объясняют. «Обе точки зрения,— пишет K. М. Бахтин, — Оправданы, но в определенных, методологически осознанных границах и без смешения. Нельзя запретить врачу работать над трупами на том основании, что он должен лечить не мертвых, а живых людей. Умерщвляющий анализ совершенно оправдан в своих границах»[37]. Итак, объясняющий подход — это подход умерщвляющий. Не ясно только, что собой представляет понимающий подход.

Вообще противопоставление этих двух подходов выглядит довольно странно. В естествознании этого противопоставления вообще нет, более того, понимание того или иного явления там как pasсвязывают с его объяснением. Мы понимаем, что такое солнечное затмение, ибо можем его объяснить. Но в гуманитарных науках мы имеем дело с текстом, и понимание — это понимание текста. Казалось бы, это каждому ясно, ибо каждый понимает текст на родном языке, понимает книгу или речь диктора по телевидению. Дело, однако, в том, что нас вовсе не интересует акт понимания как индивидуальный психологический акт, мы же говорим о научном подходе. Естественно поэтому задать вопрос: -знание каких сторон изучаемого объекта мы получаем в рамках понимающего подхода? Кстати, только отвечая на этот вопрос, мы можем противопоставиться объясняющему подходу, ибо он как раз тесно связан с рядом онтологических характеристик. Объясняя явление, мы ищем его причину, механизмы его возникновения, его строение, если оно детерминирует его функционирование. А что такое в этом плане понимающий подход? К сожалению, я не встречал ответа «а этот вопрос, а без этого само противопоставление не имеет смысла.

Обратим внимание на одну явно интересную деталь. Если в науках гуманитарных традиционно противопоставление объясняющего и понимающего подходов, то в естествознании мы привыкли противопоставлять друг другу подход объясняющий и феноменологический. Такая ситуация (рис. 4) делает вполне правомерным вопрос: а как соотносятся друг с другом подход понимающий и феноменологический? Более того, возникает гипотеза; что эти два подхода фактически совпадают. Попробуем это обосновать.

Начнем с феноменологического подхода. Что он собой представляет с точки зрения физика? Приведем небольшую выдержку из известного учебника по термодинамике и статистической физике. «Существуют два метода изучения состояний макроскопических систем — термодинамический и статистический, Термодинамический метод не опирается ни на какие модельные представления об атомно-молекулярной структуре вещества и является по своей сути методом феноменологическим. Это значит, что задачей термодинамического метода является установление связей между непосредственно наблюдаемыми (измеряемыми в макроскопических опытах) величинами, такими, как давление, объем, температура, концентрация раствора, напряженность электрического или магнитного поля, световой поток и т. д. Наоборот, никакие, величины, связанные с атомно-молекулярной структурой вещества (размеры атома или молекулы, их массы, количество и т. д.) не входят в рассмотрение при термодинамическом подходе к решению задач»[38]. Итак, феноменологический метод или подход- это описание некоторой наблюдаемой картины без попытки объяснить происходящее. Напротив, объяснение, например объяснение поведения газа, предполагает построение атомно-молекулярных моделей. Иными словами, первоначально мы строим описание наблюдаемого поведения газа, а уже потом пытаемся вскрыть механизм этого поведения.

Все это можно сформулировать в более общем плане с помощью представлений о «черном» и «белом» ящиках. Представьте себе ящик, имеющий вход и выход и способный как-то преобразовывать входные воздействия в выходные. Мы при этом не открываем ящик и не имеем представления о том, как он устроен. Единственное, что мы можем,— это наблюдать входные и выходные сигналы и устанавливать связи между ними. Поступая таким образом, мы имеем дело с «черным ящиком», который и моделирует феноменологический подход. Но можно вскрыть ящик, сделав доступным его внутреннее устройство и объяснив таким образом, как он работает. Сделав это, мы превращаем «черный ящик» в «белый». Неслучайно один остроумный ученый сравнил исследователя с человеком, который, сидя в концертном зале и слушая музыку, должен ответит на вопрос ,как устроен рояль.

А можно ли противопоставлять друг другу феноменологический и объясняющий подход при описании человеческой деятельности? Как будет выглядеть такое противопоставление? Рассмотрим с этой точки зрения элементарную эстафету, отвлекаясь пока оттого факта, что на не существует изолированно вне сложных эстафетных структур. Как уже отмечалось выше, сразу же бросаются в глаза по крайней мере два возможных пути описания происходящего. Мы можем описать те акты, которые постоянно воспроизводятся в рамках данной эстафеты. Это будет некоторая феноменология человеческого поведения, которая нередко достаточно устойчиво повторяется. Описывая эти акты, мы вовсе их не объясняем, мы просто фиксируем некоторую их повторяемость, некоторую чисто феноменологическую закономерность. Но все это можно попытаться и объяснить, указав на связь этих актов, на то, что одни из них выступают как образцы для воспроизведения других. Выстраивая эти акты в виде эстафеты, мы как раз и объясняем ту феноменологию, которую перед этим описали.

Вот, например, описание одной из технологий гончарного производства: «Если делается большой сосуд; то в начале гончар вытягивает на круге половину будущей емкости (до участка перехода тулова в плечико). Эту часть снимает с круга и вытягивает вторую(верхнюю) часть отдельно. Затем соединяет обе вытянутые части»[39]. Перед нами чисто феноменологическое описание: фиксируется последовательность непосредственно наблюдаемых операций, которые осуществляет гончар, если ему надо сделать большой сосуд. Можно представить все это как «черный ящик», где на входе т—определенная задача, а на выходе — описанная производственная процедура. Мы при этом не объясняем, почему гончар поступает именно так, в какой форме и где существуют те «программы», которые он реализует. Образно выражаясь, феноменологическая картина деятельности заслоняет от нас то «устройство;, которое эту деятельность определяет, заслоняет те образцы; в соответствии с которыми действует гончар. Выявление этих образцов, анализ эстафетного механизма — это уже объясняющий подход.

Но нас интересует не описание деятельности, а понимание текста. Можно ли и здесь говорить о совпадении понимающего и феноменологического подходов? Полагаю, что можно: Допустим, что человек, стоя у дороги; поднял руку. Попробуем реализовать применительно к этому жесту понимающий подход. Что это фактически означает? Вероятно, то, что мы должны относиться к поднятию руки не просто как к некоторому физическому акту, а как к акту семиотическому, несущему определенную информацию, как к акту, который прежде всего должен быть понят. Следует при этом подчеркнуть, что нас интересует я психологический процесс понимания и не наши ментальные состояния, а вербальная фиксация значения наблюдаемого жеста. Именно вербальная фиксация, т. к. речь идет не просто о понимании, а о понимающем подходе в науке, о понимающем подходе при описании знака. Короче, мы должны непросто понимать, но и описать наше понимание, точнее, его содержание. Попробуем это сделать.